Un arco e una corona (corona di alloro)

Viaggio attraverso il Sistema Solare e oltre / L’Odissea delle Sonde Voyager 1 e 2 | DOCUMENTARIO

Commento da una prospettiva biblico-cristiana.

"Oltre i confini del sistema solare si estendono regioni ancora poco conosciute dello spazio

interstellare. Da oltre 45 anni, due sonde hanno viaggiato nello spazio profondo: le sonde Voyager, lanciate nel 1977,

sono stati i primi manufatti umani a uscire dal sistema solare e a procedere nello spazio interstellare. Durante il loro

allontanamento dalla Terra portano con sé un messaggio rivolto a eventuali civiltà extraterrestri. Rimane aperta la

domanda su quali informazioni saranno reperite in queste aree ancora inesplorate."

Il viaggio delle sonde Voyager ha avuto inizio il 20 agosto 1977, data di lancio della Voyager 2, seguita dalla Voyager 1 il 5 settembre dello stesso anno. La NASA, interessata da tempo allo studio dei quattro pianeti più distanti del sistema solare (Giove, Saturno,

Urano e Nettuno), ha ideato una missione che sfruttasse l’allineamento orbitale favorevole previsto alla fine degli anni

’70, calcolato dall’ingegnere Gary Flandro. L’utilizzo dell’assistenza gravitazionale era necessario per passare da un

pianeta all’altro e avrebbe richiesto il lancio entro quel periodo, poiché un’opportunità simile non si sarebbe

ripresentata per altri 176 anni.

L’assistenza gravitazionale permette a una sonda spaziale di modificare velocità e

traiettoria sfruttando la gravità dei pianeti. Per aumentare le possibilità di successo, la NASA ha inviato due sonde,

progettate con una durata prevista di cinque anni, che sono tuttora operative. Il principale obiettivo era raccogliere

dati su Giove e Saturno, inclusi aspetti come cartografia, geologia, morfologia, composizione atmosferica, studio degli

anelli e dei satelliti, in particolare Titano. In caso di raggiungimento degli obiettivi iniziali, la raccolta dati

sarebbe stata estesa a Urano e Nettuno, sui quali all’epoca si disponeva di pochissime informazioni.

Dopo il lancio,

già il 18 settembre 1977 Voyager 1 aveva raggiunto 11,66 milioni di chilometri dalla Terra, scattando la prima immagine

che ritraeva contemporaneamente la Terra e la Luna. Grazie a una traiettoria più breve, Voyager 1 superò Voyager 2 il

successivo dicembre. Successivamente entrambe attraversarono la fascia degli asteroidi, impiegando nove mesi per

superarla, raggiungendo così il primo obiettivo della missione.

Dal 1979 al 1989 le sonde Voyager esplorarono i

quattro giganti gassosi. Giove, visibile a occhio nudo dall’antichità e osservato al telescopio da Galileo nel 1610, è

il pianeta più grande del sistema solare. Nel 1973 Pioneer 10 sorvolò Giove, seguito dai sorvoli di Voyager 1 e Voyager

2 rispettivamente nel marzo e nel luglio 1979, avvicinandosi fino a 210.000 km (Voyager 1) e 570.000 km (Voyager 2) dal

pianeta.

Le sonde hanno permesso di osservare Io, una delle lune di Giove, precedentemente considerata priva di

attività geologica. Le immagini inviate evidenziarono una superficie giovane e priva di crateri, suggerendo un intenso

vulcanismo confermato dalle successive rilevazioni di ben nove vulcani attivi. I pennacchi di materiale possono

raggiungere velocità superiori a 1 km/s e i 300 km d’altezza. Attualmente, su Io sono stati identificati oltre 400

vulcani, rappresentando la prima osservazione di questo tipo al di fuori della Terra. Le immagini catturate all’epoca

presentavano comunque una risoluzione inferiore rispetto agli standard odierni.

Negli ultimi cinque anni, i

ricercatori hanno raccolto immagini dalla cima di un vulcano hawaiano per creare un atlante dettagliato di Io, satellite

di Giove. Hanno scoperto che i suoi vulcani sono distribuiti in modo insolito: le eruzioni più luminose si concentrano

nell’emisfero rivolto verso Giove, contrariamente ai modelli teorici. Non è chiaro se il sottosuolo sia composto da un

oceano di magma, diverse sacche o uno strato spugnoso. Comprendere questi enigmi può aiutare a studiare la formazione

della Terra.

Le intense maree generate dall’orbita eccentrica di Io e l’attrazione di Giove causano attrito interno,

producendo grandi quantità di calore e dando luogo a un’attività vulcanica unica nel sistema solare. La temperatura

superficiale media di Io è -130°C, ma la lava raggiunge i 1500°C, perché la sua atmosfera sottile non trattiene il

calore. Il 10% dell’energia termica proviene dal vulcano Loki Patera, osservato con dati nuovi e vecchi. I detriti dei

vulcani coprono vaste aree e alimentano la magnetosfera di Giove.

Io, il corpo più geologicamente attivo del sistema

solare, è stato studiato anche dalla sonda Juno, che ha osservato da vicino i suoi vulcani e laghi di lava ricchi di

zolfo. Il continuo collasso della crosta genera nuove eruzioni.

Il Voyager 1 ha permesso di identificare gli anelli

di Giove e ha scoperto tre nuovi satelliti naturali: Tebe, Metis e Adrastea. Ha inoltre documentato i principali

satelliti galileiani, ovvero Io, Europa, Ganimede e Callisto. Tra questi, Europa risulta di particolare interesse per la

comunità scientifica grazie alla presenza di una superficie ghiacciata che potrebbe celare un oceano d’acqua; le

missioni JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea ed Europa Clipper della NASA sono state programmate per esplorare questo

corpo celeste entro il 2030 con l’obiettivo di individuare acqua liquida sotto la crosta ghiacciata. Le sonde hanno già

effettuato sorvoli su Ganimede nel 1979, contribuendo ad approfondire la conoscenza delle dimensioni e delle

caratteristiche morfologiche del satellite.

Successivamente è stato determinato che Ganimede supera Titano in

grandezza, assumendo il primato tra i satelliti naturali. In seguito, la sonda Galileo ha fornito ulteriori dettagli su

Ganimede durante sei sorvoli svolti tra il 1996 e il 2000. Il Voyager 1 ha anche trasmesso le prime immagini degli

anelli gioviani, rivelando la presenza di strutture simili a quelle osservate su Saturno, non rilevate precedentemente a

causa della loro sottigliezza e scarsa luminosità; ciò ha richiesto un’approssimazione significativa al pianeta. Gli

anelli sono suddivisi in tre sezioni principali: la sezione più interna a forma di toro, l’anello principale (spesso

circa 30 km), composto probabilmente da polveri derivanti dai satelliti Adrastea e Metis, e l’anello gossamer, situato

più lontano dal pianeta e costituito da detriti provenienti da Amaltea e Tebe. Quest’ultimo presenta uno spessore

notevole, pari a diverse migliaia di chilometri, e sta gradualmente scomparendo nello spazio interplanetario. Si segnala

inoltre la presenza di un anello esterno molto sottile che orbita intorno a Giove in direzione retrograda. La densità

degli anelli gioviani è notevolmente inferiore rispetto a quelli di Saturno, e le particelle micrometriche disperdono la

luce rendendole poco visibili dalla Terra. Gli spazi vuoti negli anelli coincidono con l’ubicazione delle piccole lune

Metis e Adrastea, mentre altri due anelli diffusi circondano i satelliti Amaltea e Tebe. Le osservazioni suggeriscono

che questi anelli si siano formati dalla polvere espulsa dalle superfici lunari a seguito di impatti. Nel complesso, le

sonde hanno raccolto circa 33.000 fotografie relative al sistema gioviano.

Grazie al flyby di Voyager 1 a una

distanza di 350.000 km da Giove e alle immagini ottenute, gli scienziati hanno potuto confermare che la Grande Macchia

Rossa, osservata da Cassini nel 1665, rappresenta un vasto anticiclone composto da nubi spesse oltre 160 km. È stato

inoltre constatato che la tempesta sta subendo una riduzione progressiva; le sue dimensioni sono passate da 40.000 km,

come stimato dagli studiosi seicenteschi, a 23.000 km nel 1979 (rilevamento Voyager 2) e a 16.500 km secondo le

misurazioni del telescopio spaziale Hubble nel 2014. Sebbene si ipotizzi la sua scomparsa entro settant'anni, la

dinamica spaziale rimane imprevedibile. La variazione nella forma della macchia, sempre più rotonda, indica

un’evoluzione ancora poco compresa. Ulteriori studi hanno ampliato la comprensione dei processi atmosferici e

magnetosferici di Giove, incluse le aurore polari evidenziate grazie a sofisticate misurazioni del campo magnetico. La

magnetosfera di Giove è, ad oggi, la più estesa e potente del sistema solare e copre oltre sette milioni di chilometri

in direzione del Sole, quasi equiparando l’orbita di Saturno nell’altro senso. Questa struttura assorbe energia dal

vento solare e la rilascia attraverso fenomeni quali substorms magnetici e aurore, generate dalle forti correnti

magnetiche attorno ai poli.

Dal punto di vista atmosferico, Giove presenta la composizione più significativa tra i

pianeti del sistema solare, essendo costituita principalmente da idrogeno ed elio, con tracce di metano, ammoniaca,

acido solfidrico e acqua. Lo spessore atmosferico raggiunge i 5.000 km ed è suddiviso in strati: esosfera, termosfera,

stratosfera e troposfera. Quest’ultima ospita un complesso sistema di nubi e nebbie stratificate, prevalentemente

formate da ammoniaca e idrosolfite, accompagnate da bande di colore chiaro e scuro la cui origine cromatica è tuttora

oggetto di studio. Questi elementi atmosferici sono monitorati con attenzione, soprattutto grazie ai dati forniti dalla

missione Juno, che ha consentito di apprezzare l’ampia gamma di fenomeni dinamici, cicloni, anticicloni, tempeste,

fulmini, la Grande Macchia Rossa e l'Ovale di Ba.

Da febbraio 2024, Giove conta 95 satelliti naturali confermati. Le

lune sono ora suddivise in sei gruppi principali, tra cui il gruppo Amaltea con orbite ravvicinate e inclinazione

minima. Dopo Giove, le sonde Voyager hanno studiato Saturno, analizzando gli anelli e fornendo immagini fondamentali

negli anni ’80. Voyager 1 ha osservato Titano a 6490 km, Teti (con un canyon di 2000 km), Mimas, Encelado e Iperione.

Voyager 2 ha rivelato il grande cratere Odyssey su Teti. Saturno, secondo pianeta per dimensioni, è poco denso e

presenta venti equatoriali fra i più veloci del sistema solare. La sua atmosfera, composta principalmente da idrogeno ed

elio, mostra bande parallele dovute al metano; le nubi variano con la profondità.

La magnetosfera di Saturno, simile

a quella di Giove, genera aurore polari ed è ricca di plasma grazie ai geyser di Encelado. Voyager 1 ha scoperto quattro

nuove lune che funzionano da satelliti pastore degli anelli. Encelado mostra attività superficiale e geyser

potenzialmente interessanti per la ricerca della vita, anche se al momento non sono previste missioni dedicate.

Titano, fuori dalla magnetosfera di Saturno, è soggetto al vento solare. Presenta laghi e fiumi di metano ed etano

liquidi e una temperatura superficiale estremamente bassa (-179°C). La sua densa atmosfera rende la superficie arida;

anche un eventuale impatto di asteroide e presenza temporanea di acqua liquida non basterebbero allo sviluppo della

vita. Alcuni ipotizzano forme di vita negli oceani sotterranei, ma la temperatura sembra troppo bassa per consentire

reazioni biologiche.

Le immagini delle sonde hanno motivato la missione Cassini, che nel 2005 ha fatto atterrare il

modulo Huygens su Titano. Saturno possiede almeno 146 satelliti. Gli anelli furono osservati da Galileo nel 1610 e

identificati come tali da Huygens nel 1655; successivamente si scoprì che erano composti da molte particelle ghiacciate.

Le missioni Voyager e Cassini ne hanno svelato la composizione, struttura e la presenza di satelliti pastore che ne

delimitano l'estensione.

Voyager 2 ha trasmesso immagini di altre lune ghiacciate come Teti e Dione. Nonostante

alcuni problemi tecnici durante il sorvolo, la conoscenza di Saturno è aumentata considerevolmente. Proseguendo verso

Urano, Voyager 2 ha inviato numerose foto e dati sul pianeta, le sue lune e il campo magnetico, mostrando dettagli

finora sconosciuti soprattutto sull'emisfero meridionale del pianeta.

L'emisfero meridionale di Urano si distingue

per la presenza di una calotta polare luminosa e bande scure equatoriali; tra queste due regioni emerge una fascia

chiara denominata "colletto sud", ritenuta insieme alla calotta aree dense di nubi di metano. Voyager 2 ha rilevato

dieci piccole nubi luminose a nord del colletto, senza osservare altre attività significative sul pianeta. Il periodo di

rotazione di Urano è pari a 17 ore e 14 minuti, mentre la temperatura media dell'atmosfera superiore è stata misurata a

-224°C, dimostrandosi sorprendentemente uniforme anche ai poli, indipendentemente dalla loro esposizione al Sole.

Urano rappresenta il pianeta più freddo del sistema solare, con un'atmosfera composta prevalentemente da idrogeno ed

elio; la proporzione atomica tra questi elementi è stata determinata tramite analisi spettroscopiche e osservazioni di

occultazione effettuate dalla sonda Voyager 2. La presenza di metano conferisce al pianeta la caratteristica colorazione

blu. L'atmosfera di Urano risulta notevolmente stabile rispetto agli altri giganti gassosi, come evidenziato dal numero

ridotto di formazioni nuvolose osservate durante il passaggio di Voyager 2.

L'asse di rotazione di Urano presenta una

forte inclinazione, dando l'impressione che il pianeta "rotoli" lungo la propria orbita, posizionando i poli nord e sud

in corrispondenza dell'equatore. Nel corso della missione, sono state individuate undici nuove lune e ulteriori anelli;

le lune scoperte portano nomi tratti da personaggi letterari, tra cui Giulietta, Porzia, Cressida, Desdemona, Rosalind,

Belinda, Perdita, Cordelia, Ofelia e Bianca. Puck è il più grande satellite interno, con un diametro di 162 km, ed è

l'unico per cui le immagini del Voyager 2 mostrano dettagli significativi.

Le prime ipotesi sull'esistenza degli

anelli di Urano risalgono al 1787, con una descrizione dettagliata dell'anello Epsilon; il sistema fu ufficialmente

confermato nel 1977. Successivamente, Voyager 2 identificò altri due anelli durante le osservazioni condotte tra il 1985

e il 1986; nel 2005, il telescopio Hubble ne scoprì altri più distanti. Questi anelli, relativamente giovani rispetto

all'età del sistema solare, sarebbero stati originati dai detriti delle lune.

Prima del flyby della sonda nel 1986,

non erano disponibili dati sulla magnetosfera di Urano. Le osservazioni hanno rivelato un campo magnetico insolito, con

origine decentrata circa 8.000 km dal centro geometrico e inclinato di 59° rispetto all’asse di rotazione, generando una

magnetosfera asimmetrica. L'intensità magnetica varia significativamente tra i poli, e nel 2017, l’analisi dei dati

Voyager 2 ha condotto gli scienziati a identificare un processo di riconnessione magnetica giornaliera tra la

magnetosfera di Urano e il vento solare. Questa particolare configurazione può rappresentare una caratteristica comune

ai giganti di ghiaccio, considerando la similitudine con Nettuno. Nonostante tali peculiarità, la magnetosfera di Urano

mostra analogie con quelle degli altri pianeti, sebbene la coda magnetica presenti una forma a cavatappi dovuta alla

rotazione laterale; le aurore polari si manifestano come archi luminosi attorno ai poli magnetici.

Nel 2020,

approfondite analisi dei dati della magnetosfera condotte da astronomi NASA hanno permesso la scoperta di un plasmoide:

una struttura autonoma costituita da plasma e campo magnetico, che sottrae gradualmente una parte dell’atmosfera

planetaria. La presenza di questa bolla magnetica era già stata registrata nel 1986, ma è stata effettivamente

identificata solo trent’anni dopo.

Voyager 2 ha inoltre fornito immagini di Miranda nel gennaio 1986, satellite di

Urano di cui si possiedono le migliori riprese grazie alla sonda, sebbene limitate all’emisfero meridionale a causa

delle condizioni di oscurità nell’emisfero settentrionale durante il sorvolo. Miranda è il più piccolo fra i cinque

principali satelliti uraniani, con un diametro inferiore a 500 km e una distanza di 129.900 km dal pianeta. La

superficie appare composta da ghiaccio d’acqua misto a silicati, carbonati e ammoniaca, presentando una geografia

diversificata con crateri sovrapposti, scogliere e canyon profondi fino a 20.000 m, e montagne alte fino a 24.000 m.

Questo paesaggio caotico suggerisce intense attività geologiche passate, le cui cause rimangono oggetto di studio.

Alcuni scienziati ipotizzano che Miranda sia stata soggetta a numerosi impatti meteorici oppure abbia attraversato

processi di differenziazione incompleta del suo interno.

Il flyby di Urano si è svolto il 24 gennaio 1986.

Successivamente, osservazioni condotte tramite il telescopio spaziale Hubble e i principali telescopi terrestri hanno

consentito di ottenere immagini più dettagliate e di rilevare cambiamenti stagionali, una maggiore attività

meteorologica e venti intensi. Attualmente sono in fase di valutazione progetti per l’invio di un orbiter su Urano,

sebbene non siano ancora stati definiti nei dettagli.

L’attività di esplorazione ha poi interessato Nettuno,

raggiunto nel 1989 con un passaggio a soli 48.000 km dal pianeta. Essendo Nettuno l’ultimo corpo celeste sorvolato da

Voyager 2, la traiettoria per abbandonare il sistema planetario non presentava vincoli; il team scientifico ha pertanto

scelto un passaggio ravvicinato al Polo Nord del pianeta, sfruttando l’assistenza gravitazionale per avvicinarsi al

satellite Tritone. Voyager 2 si è spinto fino a 4.950 km dal Polo Nord, una distanza che ha reso progressivamente più

complessi i collegamenti radio. Nei periodi precedenti al flyby sono state adottate varie misure per rafforzare la rete

di antenne terrestri.

È stata la prima occasione in cui una sonda si è avvicinata a Nettuno, suscitando notevole

interesse sia nella comunità scientifica sia nel grande pubblico grazie alle spettacolari immagini trasmesse. Il

caratteristico colore blu del pianeta si deve all’assorbimento della componente rossa da parte del metano, mentre altri

gas non ancora identificati contribuiscono alla tonalità blu-viola. In assenza esclusiva di metano, Nettuno avrebbe

infatti assunto una colorazione verde.

Voyager 2 ha inviato circa 10.000 immagini, tra cui quella di una vasta

macchia scura e di nuvole indicative di una forte attività atmosferica, simile per dinamica alla Grande Macchia Rossa di

Giove. Tale macchia rappresenta un enorme anticiclone di oltre 1.000 km di diametro, che si estende nell’alta atmosfera

e genera cirri bianchi composti da cristalli di metano, i quali sublimano nell’arco di poche ore. Questi fenomeni

nuvolosi persistono anche dopo 36 ore, equivalente a circa due rivoluzioni del pianeta, e la grande macchia scura, pur

essendo scomparsa, è stata sostituita da altre formazioni simili.

La sonda ha inoltre documentato una piccola macchia

scura con nucleo luminoso, cresciuta durante l’avvicinamento. L’atmosfera di Nettuno si distingue per la sua elevata

variabilità ed è composta per l’84% da idrogeno, il 12% da elio, il 2% da metano e tracce di ammoniaca, etano e

acetilene, risultando quindi simile a quella di Urano. Su Nettuno sono stati registrati i venti più intensi del sistema

solare, con velocità superiori a 2.000 km/h. La stratificazione atmosferica determina condizioni molto fredde nelle

sezioni periferiche e temperature elevate in profondità, generando bolle che danno origine a tali venti violenti.

Misurazioni recenti hanno permesso di stabilire che la massa del pianeta è dello 0,5% inferiore rispetto alle stime

iniziali, corrispondente circa alla massa di Marte.

Sono state osservate deboli aurore polari, essendo il campo

magnetico inclinato di 47° rispetto all’asse di rotazione. Il periodo di rotazione di Nettuno è stato determinato in 16

ore e 6 minuti. Voyager 2 ha identificato sei nuovi satelliti: Despina, Galatea, Larissa, Proteo, Naiade e Talassa,

portando il numero totale di lune conosciute a 14, successivamente aumentato a 16. I satelliti più interni orbitano

all’interno degli anelli di Nettuno; solo Proteo è stato scoperto in tempo per pianificare osservazioni approfondite.

Quest’ultimo presenta forma irregolare ed è la dimensione massima possibile per un oggetto della sua densità senza

assumere una forma sferica.

Tritone, il principale satellite, fu scoperto nel 1846; dati recenti hanno permesso di

individuare geyser con pennacchi fino a 8 km d’altezza. Voyager 2 ha effettuato un avvicinamento fino a 39.790 km dalla

superficie, fornendo informazioni basilari su questa luna, tra cui l’osservazione di circa il 40% della sua superficie,

rilevata come relativamente liscia. La calotta polare meridionale, Hulanda Regio, è stata la prima regione esaminata

dalla sonda, mostrando una superficie irregolare e rosata, altamente riflettente. Il diametro di Tritone è attualmente

stimato in 2.700 km.

Caratterizzata da un’orbita retrograda, Tritone deve essersi formato altrove ed essere stato

successivamente catturato da Nettuno. L’interazione mareale con il pianeta comporta una graduale perdita di energia, che

a lungo termine potrebbe determinare la frammentazione o la caduta del satellite. Voyager 2 ha rilevato una tenue

atmosfera attorno a Tritone, paragonabile all’1% di quella terrestre, e una temperatura superficiale minima di -235°C,

la più bassa mai registrata nel sistema solare. Sono state riscontrate tracce di criovulcanismo, dovute alla fusione del

ghiaccio, con emissioni di azoto liquido, polveri e composti di metano provenienti dal sottosuolo. Un’immagine mostra un

getto che si innalza sino a 8 km, trasportato dai venti per ulteriori 140 km.

La morfologia di Tritone indica una

lunga storia geologica, evidenziata dal recente rinnovamento di gran parte della superficie e da un asse di rotazione

particolare, che influenza l’orientamento delle regioni polari ed equatoriali rispetto al Sole. Voyager 2 ha effettuato

il suo sorvolo mentre il polo sud era rivolto verso la nostra stella. Si ritiene che la composizione di Tritone sia

costituita per circa il 25% da ghiaccio d’acqua e per il resto da materiale roccioso.

La missione ha anche fornito le

prime immagini degli anelli di Nettuno, chiarendo aspetti finora poco noti relativi agli anelli oscuri scoperti nel

1984. Le riprese hanno confermato l’esistenza di anelli completi e numerosi: i tre principali sono Galle, Le Verrier e

Adams. L’anello Adams include archi di materiale denominati Liberté, Egalité, Fraternité e Courage, che corrispondono

alle sezioni più luminose. Anche gli anelli di Nettuno sono considerati relativamente giovani, probabilmente formatisi a

seguito della collisione di lune preesistenti con il limite roccioso del pianeta. Osservazioni terrestri indicano la

natura instabile degli anelli, con immagini dell’osservatorio VM Keck del 2002 che evidenziano una degradazione rispetto

ai dati del Voyager 2: già nel 2003, l’arco Courage era prossimo all’estinzione e completamente scomparso nel 2009.

Voyager 2 è attualmente l'unica sonda ad aver sorvolato Nettuno, fornendo dati essenziali che rappresentano la

principale fonte delle conoscenze attuali su questo pianeta. Le immagini raccolte furono trasmesse in diretta durante lo

speciale "Neptune All Night".

La prossima fase dell’esplorazione di Nettuno e Tritone rientra nel programma flagship;

questa missione, denominata Trident, potrebbe essere avviata entro il 2025 con l’obiettivo di raggiungere Tritone nel

2038. Dopo l’osservazione dei quattro pianeti gassosi, Voyager 2 ha seguito una traiettoria verso sud lungo l’eclittica,

il piano dell’orbita dei pianeti del sistema solare.

Nel 1990, Voyager 1 ricevette istruzioni dalla NASA per

fotografare dall’esterno i pianeti visitati, incluso un ritratto della Terra realizzato da una distanza di 6,4 miliardi

di chilometri. Nel 1994, Voyager 2—posta anch'essa a 6 miliardi di chilometri dal Sole—venne utilizzata per osservare

l’impatto della cometa Shoemaker-Levy 9 su Giove, registrando segnali radio senza rilevare direttamente tracce

dell’evento.

Il 17 aprile 2010 Voyager 1 si trovava a 112 unità astronomiche dalla Terra e risultava operativo nello

spazio interstellare, avendo superato l’eliosfera nel 2012, seguito da Voyager 2 nel dicembre 2018. L’eliosfera,

delimitata dal cosiddetto shock terminale, è una regione dove il vento solare rallenta fino a diventare subsonico;

Voyager 2 ha attraversato questa zona nel 2007, entrando nell’elioguaina, composta da gas caldi emessi nella regione

interstellare dai venti solari.

I dati raccolti hanno permesso di stimare il raggio dell’eliosfera in circa 17

miliardi di chilometri, comprendente il Sole, gli otto pianeti e numerosi corpi minori orbitanti. Il confine

dell’eliosfera, detto eliopausa, è il punto oltre cui il vento solare viene fermato dal mezzo interstellare. Entrambe le

sonde hanno così raggiunto lo spazio interstellare, composto principalmente da una miscela di gas, raggi cosmici e

polveri. Pur essendo in generale concordi sulla densità delle particelle incontrate, talvolta i dati trasmessi risultano

divergenti, suggerendo nuove ipotesi sui moti solari nella galassia.

Al momento del superamento dell’eliopausa da

parte di Voyager 1, il campo magnetico interstellare è risultato tra due e tre volte superiore alle attese, esercitando

una pressione maggiore rispetto alle stime precedenti. Lo strumento di misura del plasma su Voyager 1 non era più

operativo dal 1980, ma quello su Voyager 2 ha consentito analisi dettagliate nel 2018, confermando che vicino

all’eliopausa il plasma rallenta, si riscalda e aumenta di densità. Sia Voyager 1 sia Voyager 2 hanno individuato una

natura porosa dell’eliopausa, evidenziando la possibilità di penetrazione di filamenti di particelle interstellari

nell’eliosfera stessa.

Le osservazioni hanno mostrato che il vento solare rallenta sensibilmente prima della soglia

dell’eliopausa, dato confermato da entrambe le sonde. Tuttavia, la forma complessiva dell’eliosfera rimane incerta:

potrebbe essere ovale, rotonda, a mezzaluna o presentare una coda simile a quella di una cometa, secondo l’influenza

esercitata dal mezzo interstellare.

Le due sonde Voyager non sono uscite dal sistema solare, ma stanno proseguendo la

loro traiettoria verso regioni ancora inesplorate oltre il vento solare. Questa seconda parte della missione è designata

come Voyager Interstellar Mission. Durante il viaggio, sono stati affrontati vari problemi tecnici ai quali sono state

trovate soluzioni. Ad esempio, subito dopo il lancio di Voyager 2, una delle antenne non si richiudeva correttamente; il

problema fu risolto modificando fisicamente la struttura. In un altro caso, fu necessario ridurre a due il numero dei

motori impiegati, ottimizzando così il consumo di carburante.

Nel corso delle manovre, sono emerse ulteriori

difficoltà operative, come l’ingresso imprevisto di Voyager 2 in modalità sicurezza e problemi di comunicazione dovuti

alla messa fuori fuoco dell’antenna. Gli operatori hanno progressivamente adottato misure manuali di controllo della

frequenza per ristabilire le funzionalità.

La capacità hardware e software delle sonde è limitata dai vincoli

tecnologici degli anni Settanta: la memoria disponibile ammonta a 69 KB e la potenza del trasmettitore a soli 23 W. Oggi

un piccolo team di specialisti gestisce le operazioni residue.

Con l'invecchiamento delle sonde, i problemi tecnici

aumentano: alcuni propulsori principali hanno perso efficienza, ma sono stati riattivati motori di riserva per regolare

l’orientamento delle antenne. Dal 2002, Voyager 1 utilizza il suo sistema di controllo dell’altitudine secondario,

mentre errori isolati nei sistemi informatici hanno reso necessarie diverse fasi di manutenzione remota, come dimostrato

dagli episodi di inattività temporanea di Voyager 2 e dai problemi di orientamento dell’antenna o di instradamento

interno dei dati.

Le sonde Voyager hanno affrontato varie difficoltà tecniche, inclusi problemi ai propulsori e

disallineamento delle antenne, risolti dagli ingegneri della NASA. Voyager 1 non invia più dati affidabili ma rimane

attiva; la ricerca di soluzioni è ostacolata dalla consultazione di archivi cartacei degli anni '70 e dai lunghi tempi

di trasmissione dei segnali. Attualmente, Voyager 1 si trova a 24 miliardi di chilometri dalla Terra, Voyager 2 a 20

miliardi. Entrambe comunicano ancora, sebbene molti strumenti siano stati disattivati per risparmiare energia. Si

prevede che la comunicazione con Voyager 2 durerà al massimo altri cinque anni. I generatori nucleari perdono

gradualmente potenza, limitando ulteriormente le funzioni delle sonde.

Entrambe trasportano il Golden Record, un

disco contenente suoni e immagini della Terra, ideato come messaggio simbolico per eventuali civiltà extraterrestri. Le

sonde, progettate per una durata di cinque anni, hanno raggiunto quasi mezzo secolo di attività, contribuendo

enormemente alla conoscenza del sistema solare grazie a decine di migliaia di immagini e dati raccolti.

Secondo le

stime, Voyager 1 passerà vicino alla stella a+79 3888 tra quarantamila anni, mentre Voyager 2 sfiorerà Sirio tra circa

296.000 anni. Quando il segnale diventerà troppo debole, le sonde continueranno il loro viaggio nello spazio senza

comunicazioni con la Terra.

La Via Lattea ha circa 13 miliardi di anni e, tra quattro miliardi di anni, si scontrerà

probabilmente con Andromeda. Recenti studi attraverso l'asterosismologia hanno permesso di rivedere l’età del suo disco

spesso, confermando l’origine antica della nostra galassia.

Nel complesso, le due galassie si uniranno per formare

una struttura singola.

Immaginate lo straordinario panorama stellare che questa nuova mega-galassia potrebbe offrire.

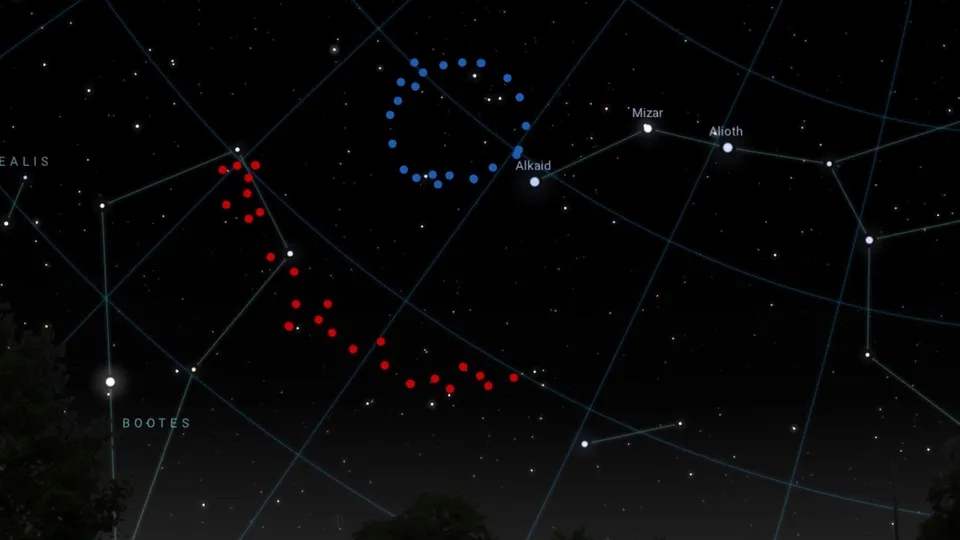

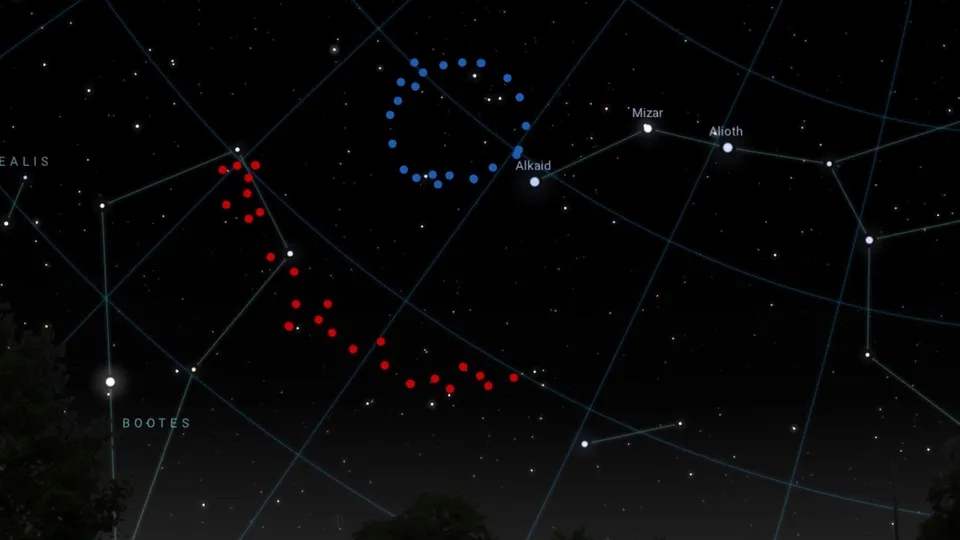

Nel frattempo, la Via Lattea continua a suscitare l’interesse della comunità scientifica. Nel 2010, gli astronomi hanno

identificato emissioni di enormi bolle di gas situate ai lati del suo centro. Queste strutture, note come Bolle di

Fermi, sono caratterizzate da una forma radiante simile al numero otto e orientata perpendicolarmente al disco galattico.

Attualmente, la natura esatta di queste bolle rimane incerta: alcuni studiosi ipotizzano che la loro simmetria possa

essere correlata direttamente al centro galattico. Potrebbero costituire manifestazioni legate alla morte di stelle

nella regione del Sagittario A*, sede del buco nero supermassiccio della nostra galassia.

La Via Lattea evolve

all’interno dell’universo tra una moltitudine di stelle; è stato infatti accertato che essa appartiene a un gruppo noto

come Gruppo Locale, che include oltre sessanta galassie, principalmente nane, tutte vincolate da forze gravitazionali

comuni. Tuttavia, il Gruppo Locale rappresenta soltanto una frazione di un ammasso ancora più vasto, il Superammasso

della Vergine, la cui periferia ospita il nostro sistema galattico. Questo superammasso comprende almeno cento gruppi e

ammassi di galassie e si estende per circa duecento milioni di anni luce. Esso stesso fa parte di una struttura ancora

più estesa, il Superammasso di Laniakea, composto da oltre centomila galassie e con un’estensione superiore ai

cinquecentoventi milioni di anni luce. Non tutti gli scienziati concordano sulla coesione gravitazionale delle galassie

in quest’ultima struttura; secondo alcune teorie, questi sottogruppi potrebbero disperdersi nel tempo.

Tornando al

Gruppo Locale, nonostante le sue dimensioni ridotte, esso presenta una gamma completa di tipologie galattiche, ad

eccezione delle galassie ellittiche giganti, che non possono svilupparsi in contesti così limitati. Le dimensioni del

Gruppo Locale sono stimate intorno a dieci milioni di anni luce, con una massa totale pari a 2.300 miliardi di masse

solari. Le galassie più distanti dal Sistema Solare si trovano a circa cinque milioni di anni luce l’una dall’altra.

Sebbene il gruppo accolga prevalentemente galassie nane, annovera anche tre galassie grandi e massicce: la Galassia di

Andromeda, probabilmente la più grande, la Galassia del Triangolo, la più piccola, e naturalmente la Via Lattea. I

principali membri del Gruppo Locale, la Galassia di Andromeda e la Via Lattea, sono circondati da un numero variabile di

galassie satelliti; tuttavia, alcune galassie del gruppo sembrano essere indipendenti e saranno oggetto di ulteriori

studi. Tutte sono comunque collegate al centro gravitazionale del Gruppo Locale, localizzato tra la Via Lattea e la

Galassia di Andromeda.

La Via Lattea ospita centinaia di miliardi di stelle, con stime che variano tra i 200 e i 400

miliardi. Si ritiene che vi siano più di 100 miliardi di pianeti all’interno di questo vasto ammasso, il cui diametro

risulta compreso tra 100.000 e 200.000 anni luce. La maggior parte delle stelle è concentrata nel centro galattico,

mentre oltre i 120.000 anni luce il loro numero diminuisce drasticamente. Al di là dei confini visibili della Via Lattea

si trova un miscuglio di gas interstellare disperso nello spazio intergalattico, ma potrebbero esserci altri oggetti non

ancora individuati.

Le interazioni con altre galassie hanno significativamente influenzato la morfologia della Via

Lattea. Studi recenti suggeriscono che circa 700 milioni di anni fa, un passaggio ravvicinato avrebbe causato importanti

perturbazioni gravitazionali, le cui tracce sono ancora visibili nel disco galattico, che mostra deformazioni e

movimenti verso la costellazione di Pegaso a una velocità prossima ai 115.200 km/h (32 km/s). Inoltre, la galassia nana

sferoidale del Sagittario, uno dei satelliti più prossimi alla Via Lattea, è identificata come principale responsabile

delle increspature osservate nei bordi esterni galattici e potrebbe aver contribuito alla formazione del Sole.

Le

collisioni tra galassie non si manifestano attraverso eventi esplosivi, ma generano reazioni a catena e modifiche

dinamiche progressive che possono alterare sostanzialmente le strutture coinvolte. La galassia nana del Sagittario ha

avuto numerosi incontri ravvicinati con la Via Lattea nell’arco degli ultimi sei miliardi di anni, inducendo

increspature stellari e attivando processi di formazione stellare.

Secondo alcune simulazioni astrofisiche, un

violento scontro verificatosi sei miliardi di anni fa ha favorito la genesi della galassia di Andromeda. I modelli

riproducono fedelmente le caratteristiche strutturali di questa galassia: il disco sottile, l’anello di gas, il

rigonfiamento centrale, il disco spesso ed esteso e i flussi di stelle antiche e luminose periferiche. Gli studi

indicano che Andromeda è il risultato della fusione tra due galassie, una leggermente più massiccia della Via Lattea e

l’altra tre volte più piccola; il processo di fusione, avvenuto circa 5,5 miliardi di anni fa, ha rappresentato l’evento

più rilevante nella storia del gruppo locale, considerando la grande quantità di materia barionica coinvolta.

La

collisione iniziale è stata di notevole intensità, provocando l’espulsione nello spazio di ingenti masse di gas e stelle,

pari a circa un terzo della massa della Via Lattea, che hanno formato code di marea successivamente disperse. Un’ipotesi

avanzata attribuisce l’origine delle nubi di Magellano a queste code di marea, considerata sia la loro ricchezza di gas

che la loro forma irregolare, coerenti con le proprietà delle formazioni conseguenti alle collisioni galattiche.

Questi risultati confermano da un lato che le galassie a spirale si sono sviluppate attraverso fusioni successive,

dall’altro che molte galassie nane derivano dalle code di marea. Tuttavia, persiste l’enigma relativo alle galassie nane

che non sembrano essere associate a una galassia ospite. È quindi opportuno analizzare approfonditamente altri membri

del gruppo locale, con particolare riferimento alle galassie solitarie.

La galassia nana irregolare del Sagittario,

distinta dalla famosa galassia nana sferoidale omonima, si trova nella costellazione del Sagittario, distante circa 4,2

milioni di anni luce dal Sole. Scoperta nel 1977 tramite lastre fotografiche dell’Osservatorio Europeo Australe in Cile,

la galassia presenta una posizione periferica rispetto al gruppo locale, risultando tra le più eccentriche conosciute, e

risulta più luminosa della galassia nana dell’Acquario. La sua popolazione stellare include numerose stelle di età

intermedia e ben 27 stelle di carbonio, caratterizzate da atmosfere ricche di carbonio e colorazione rossastra dovuta

all’assorbimento delle lunghezze d’onda corte. Nonostante ciò, la maggior parte delle stelle presenti risulta

relativamente giovane, con un’età compresa tra 4 e 8 miliardi di anni.

La maggior parte delle stelle della galassia

nana irregolare del Sagittario sono povere di metalli, con un indice di metallicità del ferro inferiore a 1,3. Questa

galassia, priva di una forma definita, evolve autonomamente ai margini del gruppo locale ed è stata immortalata dal

telescopio spaziale Hubble nel 2003, che ha fotografato la scia di un asteroide accanto ad essa. L'immagine mostra 13

archi rossastri che indicano il percorso dell’asteroide, a circa 2,15 milioni di anni luce dalla Via Lattea nella

costellazione di Ofiuco.

Un'altra galassia nana irregolare, IC10, scoperta da Lewis Swift nel 1889, è stata

riconosciuta come galassia del gruppo locale negli anni '60 grazie alla sua velocità radiale di 350 km/s. Anche se

vicina, è difficile da studiare perché nascosta da polveri e stelle, ma rivela una popolazione di giovani stelle e

almeno 27 nebulose planetarie. IC10 è nota per la sua elevata attività stellare; ospita una media di 5,1 stelle Wolf-Rayet

per kiloparsec quadrato e dimostra una lunga storia di formazione stellare, sostenuta da un vasto involucro di gas

interstellare. La rotazione della bolla di idrogeno che circonda IC10 è indipendente da quella galattica. Nel nucleo,

raggi X provengono da un sistema binario formato da una stella Wolf-Rayet e un buco nero stellare molto massiccio.

La

galassia nana irregolare Cetus (IC 16613 o Caldwell 51), situata a circa 2,4 milioni di anni luce nella costellazione

della Balena, ospita approssimativamente 100 milioni di stelle, incluse alcune variabili cefeidi che rivestono un ruolo

fondamentale nella misurazione delle distanze cosmiche. La maggior parte degli astri di questa galassia si è originata

circa 7 miliardi di anni fa; attualmente la formazione stellare risulta cessata. Scoperta agli inizi del XX secolo, si

presenta come una tenue macchia diffusa non oscurata dalla polvere interstellare, caratteristica che consente uno studio

accurato delle sue stelle variabili e una determinazione precisa delle distanze. Caldwell 51, povera di polveri e

facilmente osservabile, permette quindi l’analisi diretta delle proprietà stellari.

Le stelle variabili di tipo RR

Lyrae e giganti rosse, che manifestano cambiamenti periodici nella dimensione e nella luminosità, hanno reso Caldwell 51

essenziale nell’ambito delle stime di distanza. Le variazioni periodiche della luminosità sono strettamente correlate

alla luminosità intrinseca delle stelle: misurando tali periodicità, gli astronomi possono derivare la luminosità reale

di ciascun astro. Il confronto tra questa e la rispettiva luminosità apparente consente di calcolare la distanza, grazie

al ruolo di “candele standard” svolto da queste stelle. Questa metodologia ha permesso la costruzione di una scala delle

distanze cosmiche, utilizzata per stimare la posizione di numerosi oggetti nell’universo.

Non tutte le galassie,

tuttavia, presentano condizioni favorevoli come Caldwell 51. Un esempio significativo è dato dalla galassia nana Phoenix

(PGC 6830), localizzata a 1,3 milioni di anni luce nella costellazione della Fenice e scoperta nel 1976 da Hans Emil

Schuster e Richard Martin West. Inizialmente classificata come ammasso globulare, Phoenix si distingue fin dalle prime

osservazioni per caratteristiche atipiche rispetto agli schemi convenzionali. Le stelle più giovani occupano

principalmente le regioni interne, distribuite lungo l’asse est-ovest, mentre gli astri più antichi sono situati nelle

aree periferiche lungo l’asse nord-sud. Pur non essendo una galassia nana sferoidale, Phoenix non contiene una quantità

sufficiente di gas per sostenere la formazione stellare, anche se il suo nucleo mostra tracce di attività regolare nel

corso dell’evoluzione galattica. La presenza di una nube gassosa di circa 10 masse solari nei pressi della galassia,

probabilmente espulsa da ripetute esplosioni di supernova, evidenzia l’influenza di questi eventi sulla formazione

stellare recente. Questa regione HI di idrogeno atomico neutro resta gravitazionalmente legata alla galassia e dovrebbe

rientrare in essa nel tempo.

Per quanto riguarda le galassie nane sferoidali del Gruppo Locale, la galassia Tucana,

posta a 2,8 milioni di anni luce dalla Via Lattea, rappresenta un membro isolato quasi diametralmente opposto ad altre

galassie rispetto alla nostra Galassia. Composta esclusivamente da stelle molto antiche, formatesi durante una singola

fase evolutiva parallela a quella della Via Lattea e dei suoi ammassi globulari, Tucana mostra una velocità di

dispersione centrale di 15,4 km/s e una velocità di rotazione periferica di 16 km/s. Inoltre, la sua velocità radiale

rispetto al Sole è di 194 km/s, mentre si allontana dal centro galattico della Via Lattea a 98,9 km/s. Rilevata nel

1990, questa galassia, a causa del suo isolamento, è stata frequentemente oggetto di studi per comprendere meglio la

dinamica e la storia evolutiva del Gruppo Locale. È inoltre la seconda galassia più distante di questo gruppo dopo la

nana irregolare Sagittarius, che si trova a circa 3,6 milioni di anni luce dal baricentro. Due sole galassie nane

sferoidali sono note per essere così isolate: nessuna vicina né alla Via Lattea né ad Andromeda. L’evoluzione isolata di

Tucana permette agli scienziati di indagare sulla storia remota e sull’influenza dell’ambiente circostante sui processi

evolutivi delle galassie nane.

Un altro caso d’interesse tra le galassie isolate è rappresentato dalla Wolf–Lundmark–Melotte

(WLM), una galassia nana irregolare localizzata nella costellazione della Balena a circa 3 milioni di anni luce dal

Sole. Con un’estensione massima di 8.000 anni luce e una luminosità leggermente superiore a quella media degli ammassi

globulari, WLM mantiene una composizione chimica simile a quella dell’universo primordiale. IC 16613 si trova nelle sue

immediate vicinanze, a una distanza di un milione di anni luce. Osservata per la prima volta nel 1909, fu inclusa nella

lista ufficiale dei globulari nel 1926. Vi sono state rilevate stelle a bassa massa considerate primitive, alcune delle

quali si sono formate oltre 12 miliardi di anni fa; circa metà delle stelle risale a più di 9 miliardi di anni fa. Si è

registrato un rallentamento successivo nella formazione stellare, seguita da una ripresa tra 1 e 2,5 miliardi di anni fa.

Nella periferia vi sono numerose vecchie stelle rosse, mentre nelle regioni centrali predominano le giovani stelle blu.

La morfologia allungata, l’isolamento ai margini del Gruppo Locale e le peculiarità stellari suggeriscono che WLM non

abbia mai interagito con altre galassie del gruppo o oggetti cosmici. Sono state però individuate anomalie nella

concentrazione di ossigeno in alcune supergiganti, fino a cinque volte superiori rispetto al mezzo interstellare,

analoghe a quelle osservate in altre galassie quali Barnard e la Piccola Nube di Magellano. Tali risultati indicano

percorsi evolutivi stellari analoghi tra galassie indipendenti.

Non tutte le galassie del Gruppo Locale, comunque,

hanno seguito un’identica evoluzione. Questo vale in particolare per la galassia Leone A, nota anche come Leo III.

La

galassia irregolare Leo A si trova a 2,54 milioni di anni luce dal nostro sistema solare, nella direzione della

costellazione del Leone. Si estende per circa 10.000 anni luce e possiede una massa di circa 80 milioni di masse solari,

di cui circa l'80% è costituito da materia oscura. Secondo gli scienziati, questa galassia presenta caratteristiche

insolite, non avendo strutture ben definite e mostrando una massa stellare approssimativamente sferica. Leo A è una

delle galassie più isolate del gruppo locale e non mostra segni evidenti di fusione o interazione recente con altre

galassie vicine.

Quasi il 90% delle sue stelle ha un'età inferiore agli 8 miliardi di anni, mentre la presenza di

stelle variabili RR Lyrae indica anche una porzione di popolazione stellare di circa 10 miliardi di anni. Il suo

contenuto prevalente di stelle giovani solitamente deriva da interazioni galattiche recenti, tuttavia Leo A sembra non

aver seguito uno sviluppo evolutivo convenzionale. La storia stellare di questa galassia solleva interrogativi riguardo

ai processi di formazione stellare rispetto a galassie simili.

Nel gruppo locale sono presenti molte altre galassie e

fenomeni peculiari. Ad esempio, la Grande Nube di Magellano, situata nelle costellazioni Dorado e Mensa, è stata oggetto

di attenzione per un evento osservato dal telescopio Hubble: la supernova LMC N49, distante 160.000 anni luce. Questo

residuo di supernova, risultato dell'esplosione di una stella avvenuta circa 5.000 anni fa, è costituito da filamenti

luminosi estesi per circa 75 anni luce. Durante la fase finale della sua vita, la stella ha espulso gas in modo

energetico, generando un'onda d'urto che ha riscaldato il materiale circostante fino a temperature molto elevate.

All'interno di questo ammasso gassoso è stata individuata una stella di neutroni, con massa simile a quella solare ma

diametro di pochi chilometri, classificata come pulsar in virtù della sua alta densità e rapida rotazione. Le esplosioni

termonucleari di questo tipo rappresentano eventi di breve durata ma consentono di raccogliere dati rilevanti sul ciclo

di vita stellare e sulla dinamica del mezzo interstellare.

Le Nubi di Magellano sono associate anche a nubi ad alta

velocità, come la corrente di Magellano. Tali nubi, composte da gas interstellare, si muovono a velocità

significativamente diverse dalla rotazione galattica, raggiungendo talvolta centinaia di chilometri al secondo. Alcune

hanno una bassa metallicità, suggerendo un'origine esterna alla galassia ospite, mentre altre presentano concentrazioni

di elementi pesanti dovute probabilmente all'espulsione causata da supernove. La corrente magellanica, scoperta nel

1965, ruota attorno alla Via Lattea a una distanza di 180.000 anni luce e continua a essere oggetto di studio per

comprenderne la natura e l'origine.

La corrente di Magellano ha suscitato notevole interesse tra gli astronomi per le

sue peculiari caratteristiche. Questa formazione, costituita da nubi interstellari che si estendono per quasi 230°

attraverso la sfera celeste, presenta una velocità prossima ai 400 km/s. Si tratta della seconda struttura più estesa

osservata dalla Terra dopo la Via Lattea. Sono stati necessari oltre quarant'anni di osservazioni tramite i maggiori

radiotelescopi per poter comprendere la natura di questa struttura. Uno studio del 2015 ne ha descritto i meccanismi

fisici di formazione, chiarendone così le origini.

Le indagini hanno rivelato che la corrente di Magellano è composta

da due significativi filamenti di gas, ciascuno dei quali si origina da una delle due Nubi di Magellano. Questi

filamenti si dirigono verso la Via Lattea attraversando il suo alone di gas riscaldato a temperature prossime al milione

di Kelvin, analogamente alla traiettoria delle rispettive nubi accompagnate da vortici di grandi dimensioni.

L'avvicinamento delle nubi alla Via Lattea comporta l'incremento della pressione esercitata dall'alone galattico, che

tende a respingerle nello spazio.

Inoltre, una quantità considerevole di bolle di gas minori sta attualmente

precipitando nella nostra Galassia, conseguenza di uno shock verificatosi circa 250 milioni di anni fa tra le due Nubi

di Magellano; questo stesso evento ha originato il ponte di materia che le collega. Le simulazioni numeriche

suggeriscono che la formazione della corrente sia avvenuta in due fasi distinte: inizialmente, la nube maggiore avrebbe

sottratto gas a quella minore quando erano ancora distanti, mentre nell'approssimarsi alla Via Lattea entrambe le

galassie sarebbero state private di una frazione significativa della loro massa a favore della corrente stessa. La

gravità ha poi modellato la corrente dando origine all'attuale arco filamentoso, spiegandone la morfologia e l'assenza

totale di stelle.

In una regione più remota del cosmo, nei pressi della galassia Triangulum, è stata individuata una

nube ad alta velocità (HVC 127-41-330), situata a 2,28 milioni di anni luce dalla Via Lattea nella costellazione dei

Pesci. Tale struttura, caratterizzata dalla presenza di un alone di materia oscura che intrappola un disco di gas e

polveri barioniche, mostra possibili interazioni gravitazionali con la galassia nana Pisces. Essendo composta

prevalentemente da idrogeno atomico neutro, è classificata come regione H I. Nonostante la sua imponente estensione —

circa 20.000 anni luce — non sono state rilevate stelle al suo interno. Qualora fosse confermata come galassia oscura,

sarebbe la prima del suo genere nel Gruppo Locale.

Si ipotizza che le galassie oscure rappresentino una fase

primordiale nella formazione delle odierne galassie luminose, caratterizzate da un rapporto molto basso tra materia

barionica e materia oscura, variabile tra 0,01 e 0,15. Tale composizione non consente la formazione efficiente di stelle,

rendendole estremamente difficili da identificare. Secondo alcune stime, sarebbero necessari oltre 100 miliardi di anni

per convertire tutta la materia interstellare presente in stelle, portando queste strutture a diventare galassie a bassa

luminosità superficiale.

Nell'universo primordiale, si presume che simili galassie oscure fossero assai diffuse, e lo

studio di tali oggetti offre preziose informazioni sui processi evolutivi delle galassie attuali. Al fine di rilevarle,

nel 2012 un gruppo di ricercatori dello European Southern Observatory ha proposto una metodologia basata

sull’illuminazione da parte di quasar vicini, in grado di far emergere la fluorescenza del gas appartenente alle

galassie oscure, facilitandone così l’identificazione.

Gli astronomi, pertanto, non limitano le loro osservazioni

agli oggetti più luminosi e massicci, poiché ogni componente cosmica contribuisce alla comprensione dell’universo.

NGC 2663 è una galassia ellittica situata nella costellazione della Bussola, a circa 100 milioni di anni luce dalla Via

Lattea. Recenti studi multi-lunghezza d’onda hanno mostrato che si tratta di un oggetto ovale, molto grande e massiccio,

con una massa stellare di circa 580 miliardi di sole. Sorprendentemente, emette due getti radio lunghi quasi 1150 anni

luce, generati dal suo buco nero supermassiccio, 50 volte più grandi della galassia stessa.

Un altro esempio è NGC

1275, la principale galassia dell’ammasso di Perseo, distante circa 246 milioni di anni luce. Si distingue per la sua

struttura complessa, l’attività intensa del nucleo e una rete di filamenti di gas caldo. Questa galassia lenticolare

contiene grandi quantità di idrogeno molecolare e presenta un’attività di formazione stellare notevole, alimentata dalla

fusione con una galassia HVS vicina. Il suo buco nero centrale contribuisce alla produzione di radiazione

elettromagnetica e alla formazione di bolle di plasma che sostengono i filamenti di gas.

Nel 2019 è stata osservata

una fusione cosmica tra un buco nero di 23 masse solari e un oggetto compatto di oltre 2,6 masse solari; la natura di

quest’ultimo rimane incerta (si ipotizza possa trattarsi di una stella di neutroni o di un buco nero). L’evento ha

generato onde gravitazionali rilevate anche sulla Terra. La peculiarità di questa collisione risiede nell’elevato

rapporto di massa tra gli oggetti coinvolti, mai precedentemente registrato, che offre nuove prospettive agli studiosi

sui processi di fusione tra corpi compatti nell’universo.

Recenti studi hanno condotto a test gravitazionali senza

precedenti, sollevando nuovi interrogativi sulla formazione dei sistemi binari. Il cosmo è popolato da numerosi oggetti

astronomici dalle proprietà sia comuni sia straordinarie: tra quelli recentemente scoperti figurano galassie rilevanti,

il residuo luminoso della Grande Nube di Magellano, nubi ad alta velocità, una possibile galassia oscura, pulsar e getti

provenienti da buchi neri supermassicci. Si tratta di alcuni dei principali oggetti extragalattici attualmente indagati

dalla comunità scientifica, benché l'universo offra ancora molteplici fenomeni da esplorare.

Uno degli oggetti di

maggiore interesse è il Quasar, sorgente quasi stellare situata fino a miliardi di anni luce dalla Terra. Il quasar

rappresenta il nucleo attivo di una galassia e si caratterizza per la presenza di un buco nero supermassiccio, talvolta

miliardi di volte più massiccio del Sole. Non tutte le galassie con buchi neri ospitano un quasar: esso corrisponde

infatti alla regione circostante particolarmente compatta e luminosa. Quando materiale celeste viene attratto verso il

buco nero, si forma un disco di accrescimento composto da gas ad altissima temperatura che genera intense emissioni

radiative.

Le evidenze suggeriscono che i quasar fossero più abbondanti tra nove e dieci miliardi di anni fa,

presentando una notevole variabilità nel corso della loro esistenza. Malgrado le dimensioni contenute, sono classificati

tra le sorgenti più attive nei nuclei galattici (AGN). Per essere definiti tali, i buchi neri in questione devono

consumare almeno una stella di tipo solare al giorno. Questo processo è favorito dall'elevata concentrazione di materia

nelle zone limitrofe, che alimenta la crescita del buco nero stesso e potenzia i campi magnetici prodotti dalle

accelerazioni indotte.

L’espansione dell’universo comporta una minore densità stellare, riducendo dunque la frequenza

delle collisioni e la disponibilità di “materia prima”, secondo quanto dedotto dagli attuali modelli evolutivi delle

galassie. Si ritiene che molte galassie abbiano attraversato una fase quasar in passato, soprattutto quelle più massive,

caratterizzate da periodi di attività stimati tra dieci e cento milioni di anni.

Un caso di particolare rilievo

riguarda il quasar HE 0450-2958, individuato nel 2005 dal team dell'Università di Liegi. Situato a oltre tre miliardi di

anni luce dalla Terra, questo quasar presenta una luminosità centrale tale da oscurare qualsiasi eventuale galassia

ospite. Indagini condotte mediante spettrometria e imaging all’infrarosso non hanno evidenziato alcuna nube di polvere

né la presenza di stelle nelle vicinanze, giustificando così la denominazione di “quasar nudo”.

La scoperta di una

galassia compagna molto prossima (22.000 anni luce) e caratterizzata da un’intensa produzione stellare offre ulteriori

spunti di riflessione. Tale galassia, destinataria di uno dei potenti getti emessi dal quasar, produce circa 350 stelle

di massa solare all’anno. È stato identificato un ponte di materia che collega il quasar alla galassia vicina,

suggerendo che l’attività del buco nero possa avere innescato la formazione stellare nella galassia stessa.

Le

indagini in corso mirano a chiarire l’origine dell’eccezionale energia sprigionata da questi oggetti, considerando

l’apporto significativo di filamenti gassosi intergalattici come fonte primaria per il quasar. Come tutti gli oggetti

cosmici, anche il quasar HE 0450-2958 è in costante movimento nello spazio, offrendo nuove opportunità di studio sulle

dinamiche e sull’evoluzione dell’universo.

Nel corso di alcune decine di migliaia di chilometri, questo oggetto

finirà per fondersi con la giovane galassia, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente isolato o meno. In

futuro, sarà inevitabilmente avvolto dai miliardi di stelle attualmente in formazione. Queste osservazioni mettono in

discussione la comprensione precedente di tali sistemi da parte della comunità scientifica. Considerando questo fenomeno

come un possibile anello mancante, si potrebbe approfondire il motivo per cui la massa dei buchi neri risulta maggiore

nelle galassie che presentano un numero più elevato di stelle.

Le future osservazioni, agevolate da strumenti

tecnologici di nuova generazione ancora più precisi, si focalizzeranno su oggetti simili situati a distanze maggiori. È

ipotizzabile che, in futuro, saremo in grado di analizzare il rapporto tra la formazione dei buchi neri supermassicci e

la nascita delle galassie nell'universo profondo.

Abbiamo raggiunto la conclusione di questo viaggio oltre i confini

della Via Lattea. Nel corso dell'esplorazione di miliardi di anni luce, sono state illustrate meraviglie cosmiche che

sfidano l'immaginazione, evidenziando la complessità e la bellezza dell'universo, nonché gli eventi estremi che talvolta

ne determinano le caratteristiche fino ai limiti del nostro sistema solare. È stata affrontata anche la fase iniziale

della gestazione galattica, sottolineando quanto questi fenomeni possano apparire straordinari e difficili da spiegare.

L'intensità e la maestosità di tali processi inducono a riflettere sulla posizione dell'umanità nell'universo, rendendo

evidente quanto esso rimanga estremamente complesso ed enigmatico. Nonostante gli astrofisici siano riusciti a chiarire

alcuni aspetti, continuano a confrontarsi con nuovi interrogativi. Le innovazioni tecnologiche consentono di raggiungere

livelli di osservazione e precisione precedentemente inaccessibili, lasciando presagire che molte scoperte attendano

ancora di essere effettuate.

Gli strumenti del futuro potranno forse permetterci di comprendere appieno i meccanismi

del cosmo, dalle sue origini con il Big Bang all'evoluzione futura dell'universo. Sebbene al momento sia impossibile

fornire risposte definitive alle principali domande esistenziali, è certo che la comprensione delle implicazioni legate

all'esplorazione spaziale e planetaria costituisce un ambito cruciale per la comunità scientifica e per molti

appassionati.

You Tube: Viaggio attraverso il Sistema Solare e oltre. / L’Odissea delle Sonde Voyager 1 e 2 | DOCUMENTARIO.

(In italiano)

Come in tutti gli altri documenti su questo argomento, devo premettere la seguente nota:

Sono un cristiano credente nella Bibbia e per me

le scoperte dell’astronoma Alexia Lopez dell’Università del Lancashire Centrale nel Regno Unito, che avete potuto seguire nella infobox di questo sito web,

sono un contributo significativo per valutare lo stato attuale della storia mondiale.

Il gigantesco anello che ha scoperto durante lo studio di quasar lontani ha un diametro di 1,3 miliardi di anni luce e, visto dalla Terra, appare circa 15 volte più grande della Luna nel cielo notturno. è chiamato dagli astronomi "Grande Anello" ed è costituito da galassie e ammassi di galassie. Gli scienziati affermano che è così grande da mettere in discussione la nostra comprensione dell’universo. Alexia Lopez ha anche scoperto il "Giant Arch", una struttura che si estende per oltre 3,3 miliardi di anni luce nello spazio.

I dati e i fatti di questa scoperta scientifica sono già stati verificati e confermati, e Alexia Lopez ha commentato così le sue scoperte:

"Nessuna di queste due strutture ultragiganti è facilmente spiegabile con la nostra attuale comprensione dell’universo

e le loro dimensioni ultragiganti, le forme distintive e la vicinanza cosmologica devono sicuramente dirci qualcosa di importante ,

ma cosa esattamente?"

Ed è proprio a questa domanda che la Bibbia ci dà una risposta. Nell’Apocalisse

di Giovanni, la fine dei tempi inizia con il "cavaliere sul cavallo bianco". Giovanni profetizza ’arrivo di un cavaliere su

un cavallo bianco, che ha un arco e gli è stata data una corona.

Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un

arco, e gli fu data una corona (corona di alloro),

ed egli venne fuori da vincitore, e per vincere.

6,1 Poi vidi quando l’Agnello aprì uno dei sette sigilli e udii una delle quattro creature

viventi, che diceva con voce come di tuono: «Vieni».

6,2 Guardai e vidi un cavallo

bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco; e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore, e per vincere. Apoc 6,1-2;

E dopo che Paolo aggiunge in 2Tess 2,8: "E allora sarà manifestato l’empio,

che il Signore {Gesù} distruggerà con il soffio della sua bocca, e annienterà con l’apparizione della sua venuta.", questo è un riferimento all’inizio della fine dei tempi e al ritorno del Figlio di Dio.

Indipendentemente da chi siano il "cavaliere sul cavallo bianco" nell’Apocalisse o "l’uomo senza legge" di Paolo, se si sa che il Signore Gesù Cristo ci ha profetizzato in Luca 21,11 che all’inizio della fine dei tempi ci saranno "grandi segni dal cielo",

si capisce che non possono esserci segni più grandi di queste due gigantesche strutture nel cosmo, che non potevano essere create da nessuna

creatura, ma solo dal Creatore stesso dell’universo.

Fin qui la nota.

"In seguito a un’analisi dell’Istituto Max Planck per la radioastronomia, sono stati scoperti codici simili a firme che possono essere interpretati non solo meccanicamente ma anche semanticamente. Ciò suggerisce che un’intelligenza aliena, più antica di tutte le forme di vita biologiche conosciute, avrebbe potuto interpretare e modulare un segnale a grandi distanze."

(Voyager 2 è tornata e il mondo scientifico è rimasto senza fiato.)

Leggendo questa citazione dal rapporto sopra riportato, a mio avviso anche un osservatore obiettivo dovrebbe porsi la

domanda: cosa deve ancora accadere affinchè la scienza riconosca finalmente che questo universo non è nato per

caso, ma è stato creato con tutto ciò che contiene in un processo di creazione pianificato dall’unico

Dio vivente?

Ma sta accadendo qualcosa di simile a quanto accadde ai tempi di Gesù di Nazareth: le persone responsabili -

allora i consiglieri del Sinedrio, oggi gli scienziati nelle università - hanno paura di perdere la loro posizione e la loro

influenza se confessassero che Dio ha parlato loro - allora attraverso suo Figlio, oggi come

"intelligenza più antica di tutte le forme di vita biologica conosciute" nello spazio.

E mentre allora il sommo sacerdote Caifa riuniva i consiglieri e il Figlio di Dio veniva condannato a morte sulla croce come "imbroglione

e bestemmiatore", oggi leggiamo nel rapporto sopra riportato:

"Due settimane dopo la ricezione della trasmissione, si è tenuta una riunione riservata tra

rappresentanti della NASA, del SETI e dei programmi di astrobiologia della CTtech e del MIT. Ufficialmente, tutte le

parti coinvolte non rilasciano dichiarazioni al riguardo. Tuttavia, informazioni provenienti da tre fonti indipendenti tra loro sono giunte al’

opinione pubblica".

Il rapporto originale in lingua inglese ha poi rispettato la

riservatezza concordata: Dichiarazioni su date e immagini di Giove, Saturno e Urano e dei suoi anelli, ma non una

parola sulle "codifiche simili a firme" e sui loro corollari contenuti nel rapporto tedesco di cui sopra. Come si vede,

il carattere umano rimane lo stesso, anche se ci sono millenni di mezzo.